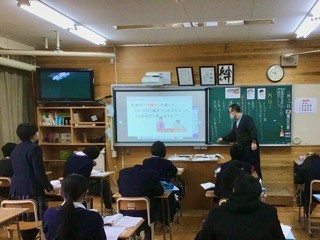

本日の道徳は「ダショー・ニシオカ」という教材で、『真の国際協力』について考えました。海外技術協力事業団の農業指導者として、32歳からその生涯を終えるまでの28年間、ブータンの農業改革に尽力した西岡京治さんのお話です。

~赴任当初は政府や地元の人からも冷遇されるが、日本から導入した野菜の栽培技術で大きく生産性を向上させたり、地元の人々との800回にもおよぶ集会での説得などでブータンの人々から信頼を得ていく。西岡さんは『国際協力とは、一時的な物の援助であってはならない』という信念のもと、ブータン国民に技術を押し付けるのではく、現地の実情に合わせた支援で『確実性と定着性』において他に例をみないほどの成功を収め、農業だけでなく、産業や生活の基盤の改善にも大きく貢献していく。~

授業の最後には、パキスタンやアフガニスタンで医療活動などに従事していた中村哲さんの紹介もありました。

「ダショー」は、ブータンで「最高の人」を意味する称号なのだそうです。そうした呼び方をされるほど異国のために尽くした西岡さんや中村さんの生き方を通して、国際協力を行う上で必要なことについて考えを深めることができました。

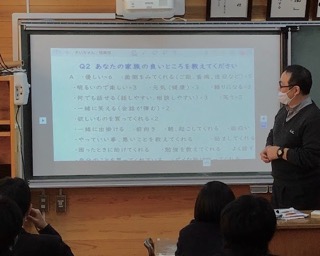

本日の道徳は「きいちゃん」という教材で、『家族のきずな』について考えました。

授業の導入では、生徒たちに答えてもらったアンケート結果を発表しました。アンケートの内容は、「あなたにとって家族とはどんな存在ですか」「あなたの家族の良いところは何ですか」「あなたの家族の不満なところは何ですか」の3つです。

生徒たちはクラスメイトの意見に共感したり、驚いたりと興味をもって聞いていました。アンケートの結果から、2年生は家族のことを大切に思っている生徒が多いようでした。

さて、「きいちゃん」のあらすじは…

~きいちゃんは、小さい頃に高熱を出したために手足を思うように動かせなくなってしまう。そのため車椅子での生活になり、家から遠く離れた学校で過ごしていた。

ある日、姉が結婚することを知り、きいちゃんは結婚式に出席することを楽しみにしていたが、きいちゃんの母は、結婚式に出てきいちゃんが嫌な思いをしたらかわいそうだと思い、「出席しないように」と伝える。それを聞いたきいちゃんは深く傷つくが、学校の先生の「お姉さんに『ゆかた』をプレゼントしよう」という提案に、全力で取り組み、一人で『ゆかた』を縫い上げていく…~ というものです。

生徒たちは「きいちゃん」「お母さん」「お姉さん」のそれぞれの気持ちについて考えることを通して、『家族を大切にするとはどういうことか』について考えを深めることができました。

現在の国語は『走れメロス』の学習をしています。

この『走れメロス』はフリードリヒ・シラーの詩である『人質』という作品を参考に、太宰治が短編小説として発表したものです。

本日の授業は『走れメロス』の学習に入ってから3時間目の授業で、主人公メロスの人物像と、その人物像が大きく変化していく場面を考えました。

自分の考えを班で話し合う中で、「正義感がある」「覚悟がある」「約束を守る」「妹が大好き」「単純」…など、いろいろな意見が出ていて面白かったです。

『走れメロス』は、あと3時間学習するようです。これからもいろいろな意見を出して、考えを深めていってほしいと思います。

先週の道徳は、「よみがえれ、えもりの森」という教材で、自然環境のことについて考えました。

~今から約70年前、北海道のえりも町では森林伐採の影響により森が砂漠化し、その影響で海ではコンブや魚が獲ることができなくなりました。そこで、当時24歳の四代目コンブ漁師である主人公の常雄さんは、海と故郷を蘇らせるために立ち上がる…~

生徒たちは、自分たちが住んでいる日本で環境破壊の影響により砂漠化していた過去を知り、驚いていました。

今回の授業を通して、人間は自然の中の一部であることを改めて自覚し、自然を守り、共存していくことの大切さに気付くことができていました。

今週の道徳は、「行動する建築家 坂茂」という教材で、自分たちが社会のためにできることについて考えました。

~2011年(平成二十三年)三月十一日、東日本大震災が発生した。建築家の坂茂さんは、被災地の避難所を訪れた。避難所はプライバシーの配慮がされにくく、精神的に参っている人たちを見て、紙管を使った間仕切りシステムを考案した。その後、「建築家として何ができるか。」と自分に問いかけながら、世界各地の被災地で支援活動に取り組んでいく...~

生徒たちは、学校にあった紙管を実際に触ってみて、予想以上の硬さに驚いていました。

坂さんの職業に対する考え方や社会のために役立ちたいという生き方に触れて、今の自分たちが社会のためにできることについて考えることができました。これから、自分が社会の一員であることを忘れず、日々の生活を過ごしていってほしいと思います。

今日の国語は2時間連続の授業でした。今日の授業は書写で書き初めをしており、『夢を信じる』という言葉を書いていました。

生徒たちは自分の書いた文字とお手本の動画の文字を比べて、あまりの違いに思わず驚き(感嘆?)の声を上げていました。

この書写の時間はあと2時間あります。自分の納得がいく作品を目指して頑張ってほしいと思います。

道徳の授業では『門掃き』という教材で、「公共の精神」について考えました。

~京都に残る風習の1つ『門掃き』。自分の家の前を掃除する際に、両隣や向かいのお宅の前も気をきかせて少しだけ掃除をするというもの。主人公はこの『門掃き』を行うことで『門掃き』の風習の中にある周りの人に対する「心配り・目配り」というものに気が付いて…~

生徒たちは京都の『門掃き』や『打ち水』、『ぶぶ漬け(お茶漬け)』の風習を誰も知りませんでしたが、『祇園祭の期間中は、きゅうりを食べない』という風習があることを知っている生徒がいました(私は知りませんでした)。

今回の授業を通していろいろな風習には、大切にされている理由があることを知り、社会の一員として大切にしなければならないことを考えることができました。